SERVICE

サービス

プログラフの製版

デザインと印刷の架け橋

高品質な印刷を実現するために必要不可欠な製版

あなたは製版って何?と問われたらなんと答えますか? 大量の印刷物を効率よく刷れる「オフセット印刷」には製版の行程が必要不可欠です。ここでは、デザイナーの思い描いたデザインを高品質な印刷物として創り出す製版についてご紹介いたします。

製版とは

製版とは、「刷版」(さっぱん)というアルミの板を出力する行程です。

印刷ページでご紹介している「オフセット印刷」は、大量の印刷物を綺麗に早く刷るのに適しているのですが、この刷版がなければ印刷することができません。

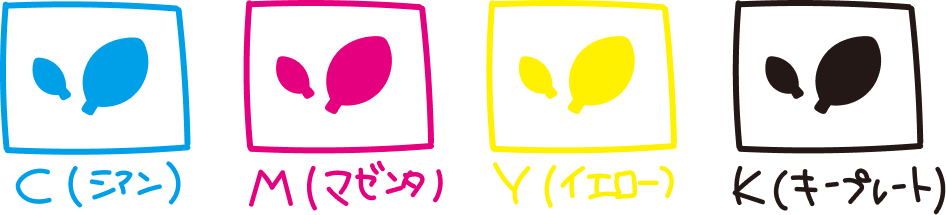

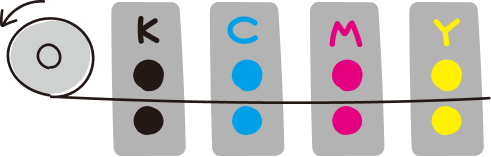

イメージとしては大きなハンコのようなもので、1色につき1枚必要です。なので、フルカラー印刷の場合はシアン、マゼンタ、イエロー、ブラック4種類の刷版が必要ということになります。

印刷の豆知識(仮)

印刷する色の順番は決まっている!

フルカラー印刷する場合、印刷するインキの順番はK(黒)→C(青)→M(紅)→Y(黄)になっています。

これはインキの転移を良くするため、面積が狭い順番で刷り始めるからだと言われています。

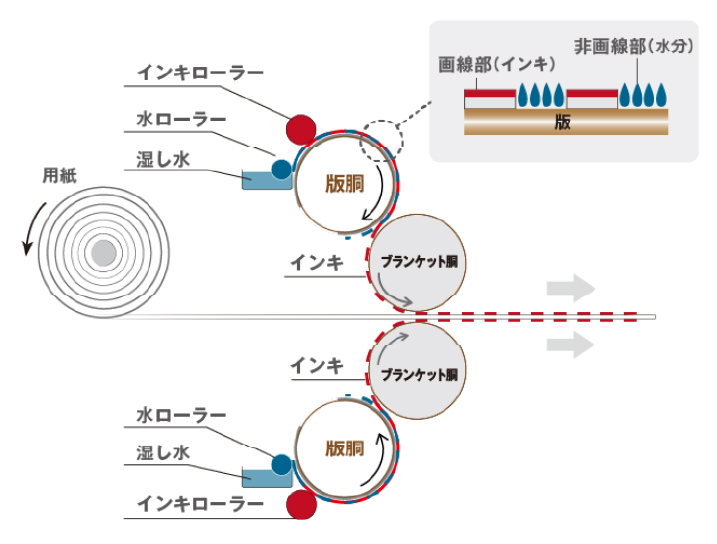

製版で作られた刷版は、最終的に印刷機の版胴と呼ばれるローラーにセットされます。そしてインキローラーで絵柄部分にのみインキがつけられ、ブランケット胴を介して絵柄が転写されます。

ちなみに、刷版は一度使ったら基本的に繰り返し使うことができません。繰り返し使用できるよう後処理をすれば使えますが、保管時の経年劣化による印刷トラブルを防ぐことや、後処理の時間を省いて印刷時間を確保するなどの目的があります。

作業 ① データチェック

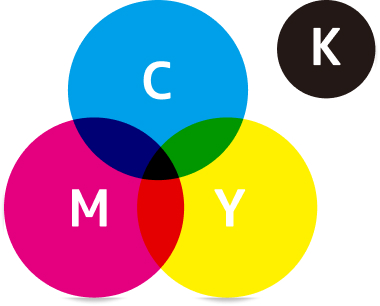

①CMYKで作られているか

Cyan=シアン

Magenta=マゼンタ

Yellow=イエロー

Key plate=キープレート

の略で、プロセスカラーとも呼ばれます。混ぜれば混ぜるほど暗い色になります。通常のカラー印刷はこのCMYKです。

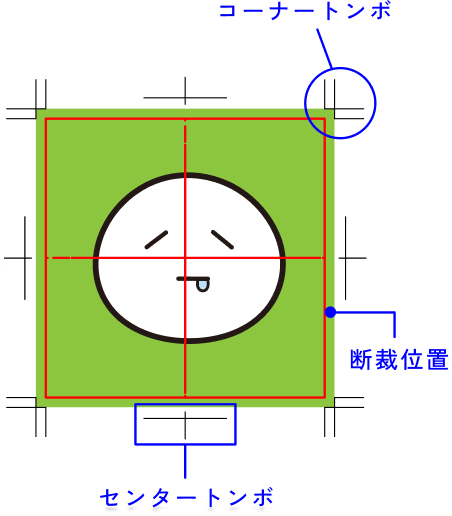

②トンボが正しい位置で付いているか

トンボ(トリムマーク)とは、仕上がりサイズや加工位置を指定したり、印刷の版ズレを確認したりと、印刷に必要不可欠なものです。

③塗り足しはあるか

塗り足しとは、仕上がりサイズにプラスして塗り足す範囲のことです。

右の画像で言う緑色、断裁位置からはみ出してる部分になります。

これがないと断裁がズレた際に紙の地の色が見えてしまうため、綺麗に仕上がりません。背景色や背景写真がある場合は必ず塗り足しが必要となります。

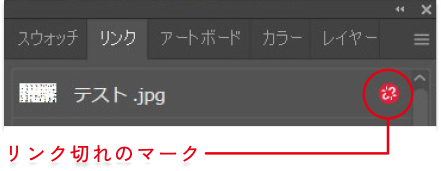

④画像はきちんとリンクされているか

データ内に使用されている画像などがきちんとリンクされていないと、外部で開いた際に「リンク切れ」になってしまい、画像を入れたはずなのに表示されてないということが起きてしまいます。

(右の赤いマークはリンク切れのマークです。)

⑤不必要なリッチブラックがないか

通常黒は先程紹介したKを何パーセントにするかで濃度を調整できますが、より深みのある黒にするため、CMYを掛け合わせることがあります。その掛け合わせの黒をリッチブラックと言います。

しかし、意図せずリッチブラックにしてしまうと、印刷の版がズレた際に他の色が見えてしまう場合があるので注意が必要です。

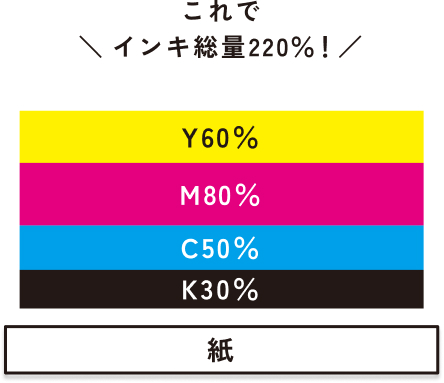

⑥インキ総量が規定値を超えていないか

インキ総量とは、重ね合わせるインキの合計のことです。

CMYKだと各100%として400%が上限となりますが、印刷する際はそれを300~350%以下にする必要があります。

数値に関しては、印刷方法や使用する紙などにもよって変わってくるので、印刷会社の規定に従いましょう。

紙にインキがたくさん乗ってしまうと乾くの時間がかかったり、印刷中にインキがはがれたり、印刷物を重ねた際に裏に写ってしまいます。

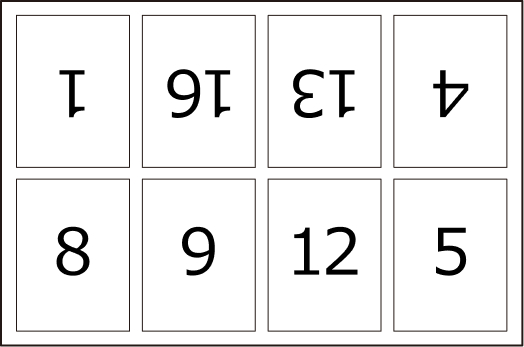

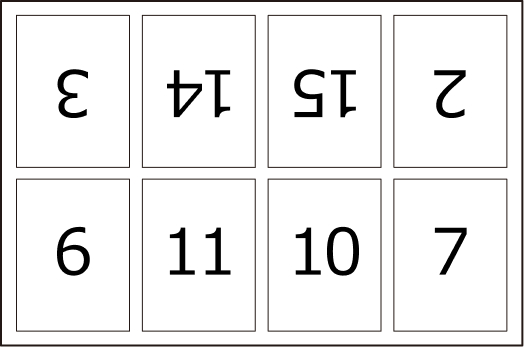

作業 ② 面付

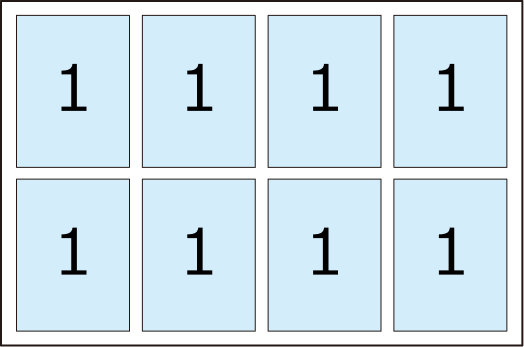

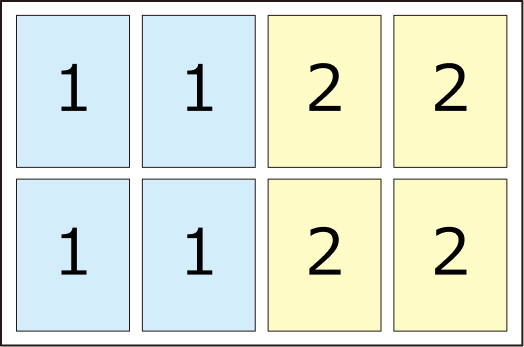

例えばA4サイズのチラシを印刷する際、A4サイズの紙に1枚1枚印刷しているわけではありません。

大きな紙に、A4のチラシデータを何枚か並べて印刷しています。ここでは、そのためのデータを作成します。

1枚の大きな紙で、左の場合は8枚印刷でき、右の場合は2種類のチラシを印刷できます。

こうして一気に印刷したのち、仕上がりのA4サイズに断裁します。まとめて断裁するので、少しずれてしまうこともあり、そのために先程の「塗り足し」が大切なのです。

ページ物を印刷するときは、折った時にきちんとページ順になるよう面付けします。中綴じや無線綴じなど、綴じ方によって面付けも変わってきます。

作業 ③ 校正

見本のカンプ(※)に対して、異なる箇所がないかをチェックします。

その方法として ①あおり検版 ②デジタル検版 の2つがあります。

※カンプとは・・・印刷物の仕上がり見本のこと。語源は「comprehensive layout(完全なレイアウト)」から。

あおり検版

修正前と後の原稿を重ね合わせて、上の原稿を何回もめくって変更箇所をチェックする方法です。

デジタル検版

修正前と後のPDFをアップロードするだけで、変更箇所が分かるシステムです。

印刷の豆知識(仮)

仕上がりがイメージと違う!を防ぐために

こだわって作ったのに納品物を見てみたら「なんだかイメージと違う!」と思ったことはありませんか? こういった色味に関するトラブルを防ぐために行うのが「色校正」です。

色校正とは、印刷物の仕上がりの色を確認するためのいわゆる「試し刷り」のことです。略して「色校」と呼ばれることもあります。

弊社では、上の写真の大判インクジェットプリンターを使用しています。家庭用やオフィスのプリンターとは違い、実際の印刷物に近いイメージで色をチェックすることができます。

そして、印刷本番の際に色見本としても使用することができるので、イメージ通りの色を再現しやすくなります。

服飾品や食べ物など、色味が重要になってくるものに関しては、こちらの色校正の工程は特に大事になってきます。

作業 ④ 出力

ここまでの作業が終わったら、いよいよ刷版を出力します。この刷版を印刷機にセットして印刷します。

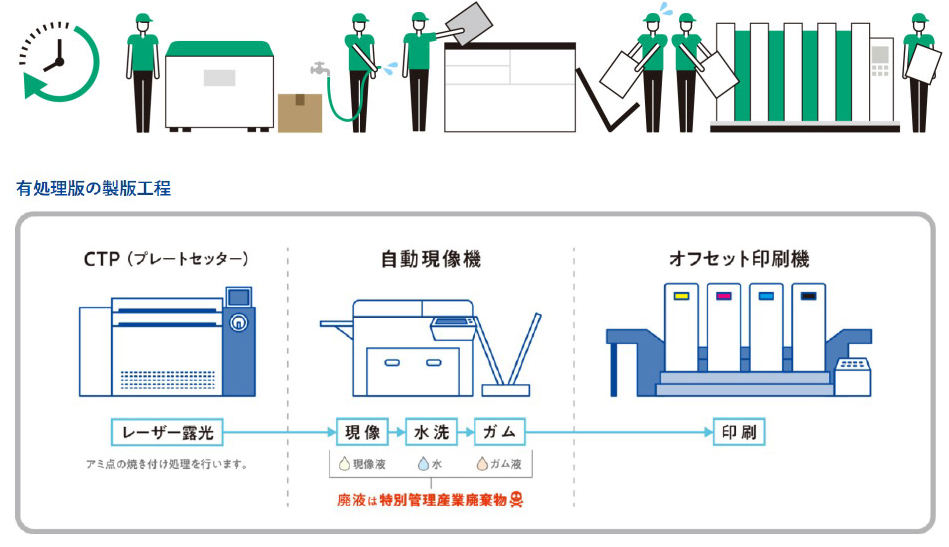

印刷の豆知識(仮)

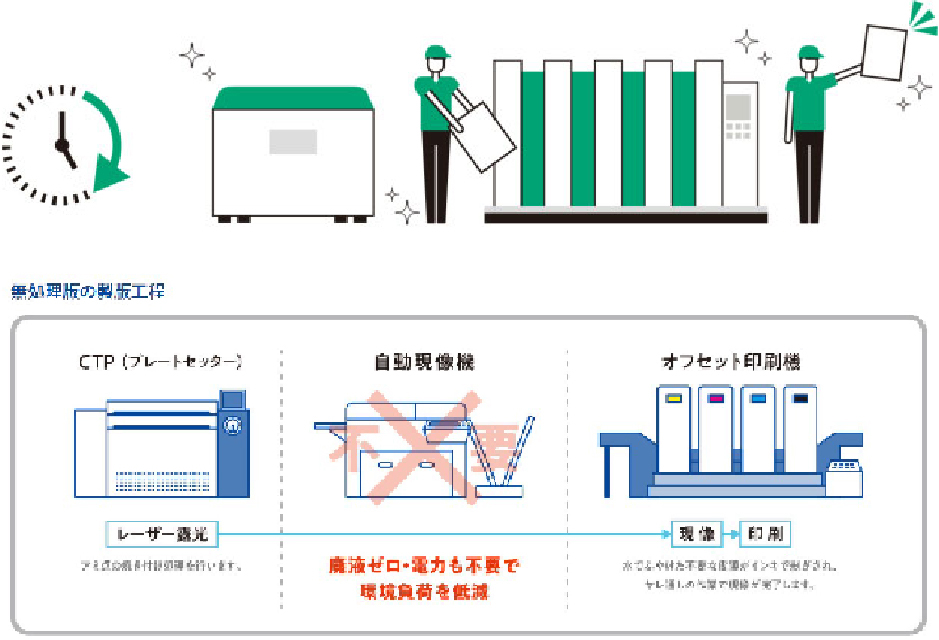

環境にも優しい刷版の出力方法がある?

オフセット印刷で使用する刷版(アルミ製の薄い板)には、印刷内容が焼き付けられています。これを印刷可能な状態にするため、露光後に自動現像機で薬剤を使用して現像処理を行う作業があります。そうして出力した刷版を「有処理版」といいます。

しかし、この有処理版の自動現像機の工程では薬剤を使用し、水や電力などのエネルギーも消費します。また、自動現像機のメンテナンスや日々の薬品補充などでオペレーターの負担もぐっと大きくなってしまいます。

そこでここ数年「無処理版」が普及してきています。

無処理版は露光後に自動現像機で現像処理を行わずに、印刷機上で現像しながら印刷する刷版のことです。こちらは薬剤は使用せず、水や電力などのエネルギー消費もないので、環境にもオペレーターにも優しい方法と言えます。

弊社では、この無処理版を導入しています。